|

Der Jahresbericht der igs Bern ist 2024 erstmalig in Leichter Sprache erschienen. Ein innovatives und mutiges Projekt, das zeigt: Leichte Sprache kann für eine breite Personengruppe spannend und informativ aufbereitet werden.

Warum sind Jahresberichte vor allem in Behinderteneinrichtungen wichtig?

Unser Ziel ist es, komplexe Inhalte einfach und verständlich zu vermitteln. Leichte Sprache hilft dabei, wichtige Informationen zugänglich zu machen und eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Planen Sie einen Jahresbericht in Leichter Sprache? Conceptera unterstützt Sie gerne dabei.

0 Kommentare

Welche Rolle und Bedeutung hat Leichte Sprache in der Sozialen Arbeit? Wie kann sie in diesem Feld umgesetzt werden? In der deutschsprachigen Fachzeitschrift für Soziale Arbeit in der Schweiz "SozialAktuell" (Ausgabe vom Mai 2024) schreibt Sonja Gross über dieses Thema. Lesen Sie hier den kompletten Artikel. Dein Browser unterstützt die Anzeige dieses Dokuments nicht. Klicke hier, um das Dokument herunterzuladen. Zu Gast beim Lesathon von ExLibris liest Sonja Gross live aus ihrem Buch: Leichte Sprache. Grundlagen und Anleitung für eine barrierefreie Kommunikation.

Am 10. Juni habe ich das Vergnügen, als Kursleiterin für ARTISET in Luzern tätig zu sein. Der Fokus liegt auf einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt: "Leichte Sprache". In einer Welt, die zunehmend von Informationen überflutet wird, ist es entscheidend, dass wir sicherstellen, dass unsere Botschaften für alle zugänglich sind. Leichte Sprache ist ein Werkzeug, das dazu beiträgt, komplexe Informationen verständlich und klar zu kommunizieren, insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch für viele andere. Ich lade alle herzlich ein, sich diesem Kurs anzuschliessen und von meiner langjährigen Erfahrung in diesem Bereich zu profitieren. Gemeinsam können wir dazu beitragen, eine inklusivere und zugänglichere Gesellschaft zu schaffen. Anmeldung und Infos finden Sie hier. Dein Browser unterstützt die Anzeige dieses Dokuments nicht. Klicke hier, um das Dokument herunterzuladen. Conceptera hat gemeinsam mit den Verantwortlichen für die Jugendarbeit der katholischen Kirche, genauer des Bistums St. Gallen, ein Qualitätslabel für jugendfreundliche Kirchgemeinden bzw. Seelsorgeeinheiten entwickelt. Aber wozu braucht es ein Label? Wie wurde das Label entwickelt? Und was macht denn nun eine jugendfreundliche Kirchgemeinde aus? Linus Brändle von der diözesanen Fachstelle kirchliche Jugendarbeit Bistum St. Gallen, kurz DAJU, und Nelum Rohner von der Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit Uznach, kurz akj Uznach, erzählen im Interview mehr über das Label, dessen Zweck und den Erarbeitungsprozess. Wozu braucht es ein Label? Sonja Gross (Conceptera): Anders als in der Warenproduktion ist die Qualität bei der Begleitung von Menschen oft nicht sofort sichtbar oder messbar. Genau deshalb machen Qualitätsstandards und Labels Sinn: Mithilfe von diesen kann man die Qualität der Angebote und der Begleitung zumindest ein Stück weit messen, reflektieren und weiterentwickeln. Im Mai 2022 seid ihr auf mich zugekommen mit der Idee, Seelsorgeeinheiten mit qualitativ hochwertiger Jugendarbeit auszuzeichnen. Ihr wolltet einen Leitfaden erstellen mit Kriterien, um die Qualität zu prüfen und an um Kirchgemeinden, die die Kriterien erfüllen, ein Label zu vergeben. Wieso? Wozu? Linus Brändle (DAJU): Das Unterwegssein mit jungen Menschen muss aktiv und engagiert an der Zielgruppe und deren Bedarf ausgerichtet werden, damit es gelingen kann. In unserer Wahrnehmung gibt es Seelsorgeeinheiten, die das zwar tun, aber in der Öffentlichkeit wird noch wenig davon wahrgenommen. Andere Seelsorgeeinheiten haben diese Aufgabenstellung aus dem Blick verloren und es bräuchte einen verstärkten Anreiz, der Jugendpastoral wieder eine stärkere Bedeutung zu schenken. Mit dem Label möchten wir diejenigen Seelsorgeeinheiten auszeichnen und bestärken, welche mit einer vorbildlichen Qualität in die Jugendarbeit investieren. Gleichzeitig soll das Label ein Anreiz für andere Seelsorgeeinheiten sein, ihre Jugendarbeit gezielt weiterzuentwickeln, auch damit sie ebenfalls mit einem «jugendfreundlich Label» ausgezeichnet werden. Uns ist es wichtig, in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass die kirchliche Jugendarbeit eine wichtige und professionell fundierte Arbeit leistet. Wie wurde das Label entwickelt? Sonja Gross (Conceptera): Gemeinsam haben wir die Meilensteine festgelegt, die es für ein solches Vorhaben braucht: Zunächst einmal ging es darum zu erarbeiten, was eine jugendfreundliche Seelsorgeeinheit ausmacht und die entsprechenden Qualitätsmerkmale zu definieren. Danach haben wir die einzelnen Schritte für den Zertifizierungs- und Auditprozess festgelegt und schliesslich einen Leitfaden erstellt, an dem sich interessierte Kirchgemeinden orientieren können. Ausserdem musste ein attraktives Label erstellt werden und auch die Marketingstrategie durfte nicht zu kurz kommen. Wie habt ihr den Prozess erlebt? Welche Schritte waren für euch besonders bedeutsam? Linus Brändle (DAJU): Die Idee, ein Tool zu entwickeln, das für engagierte Jugendarbeitsteams verlockend und bestärkend ist, hat mich fasziniert. Ich war mir bewusst, dass es anspruchsvoll wird, die Qualitätsmerkmale eindeutig festzulegen und die Abläufe der Labelvergabe zu standardisieren. Unter der Leitung von Sonja Gross ist es dem Team aus DAJU- und Akj-Leuten gelungen, eine gute Basis auszuarbeiten. Es brauchte dazu mehrere Vernehmlassungsschlaufen mit den Mitgliedern der DAJU-akj-Zusammenarbeit und die Abstimmung mit der Bistumsleitung, welche diese Erarbeitung finanzierte. Nelum Rohner (akj): Der Prozess war aufregend, intensiv und inspirierend. Für mich war die Entwicklung der Qualitätsmerkmale am bedeutsamsten, da es dadurch Fleisch am Knochen gab. Ich war froh, dass Sonja Gross den Lead übernommen und alles verschriftlicht hat und einen Rahmen und ihr Fachwissen eingebracht hat. Was macht eine jugendfreundliche Kirchgemeinde aus? Sonja Gross (Conceptera): Um professionelle Jugendarbeit zu betreiben, müssen eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt werden: Eine gute Programmidee allein reicht nicht aus. Damit es ein pädagogisch wertvolles Angebot ist, das die Jugendlichen in ihrer Entwicklung und Identitätsfindung unterstützt, müssen die Ziele, das Angebot und die pädagogische Begleitung aufeinander abgestimmt und konzeptionell durchdacht werden. Dazu braucht es das richtige Personal und geeignete Rahmenbedingungen, wie eine adäquate Infrastruktur und vorhandene Finanzen. Schliesslich muss das Angebot aber auch immer wieder ausgewertet werden, um die Qualität nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Was macht eine jugendfreundliche Kirchgemeinde aus eurer Sicht aus? Welches sind die wichtigsten Qualitätsmerkmale? Könnt ihr vielleicht 1, 2 Beispiele nennen? Linus Brändle (DAJU): Kirchliche Jugendarbeit wird von motivierten und engagierten Menschen getragen. Dabei braucht es ein gutes Zusammenspiel von Jugendarbeitenden, die Arbeitszeit für diese Aufgaben einsetzen können, mit Freiwilligen, die ihre Zeit in die Jugendarbeit investieren und mit Menschen, die mit kleinen Anstellungsprozenten mitarbeiten. Diese Menschen müssen Zeit und das Geschick haben, immer wieder mit jungen Menschen in Begegnung zu gehen. Sie entwickeln gemeinsam Projekte und Vorhaben für gemeinsame Wegstücke oder sind einfach da, wenn sie gebraucht werden. Diese Menschen verkörpern die Jugendarbeit. Die Institution als solche kann die Jugendarbeit nicht tragen, aber sie kann sie ermöglichen und fördern. Nelum Rohner (akj): Für mich ist eine Seelsorgeeinheit jugendfreundlich, wenn der bzw. die Jugendliche im Zentrum steht mit seinen bzw. ihren Bedürfnissen und nicht, wenn sie beim Sonntagsgottesdienst ersichtlich ist. Das wichtigste Qualitätsmerkmal ist für mich ist, dass sie Raum für ihre Persönlichkeitsentwicklung haben und diesen frei gestalten können sowie sie eine ausgebildete Fachperson der Sozialen Arbeit ihnen zur Seite steht. Sonja Gross (Conceptera): Herzlichen Dank für das Gespräch und für die großartige Zusammenarbeit!

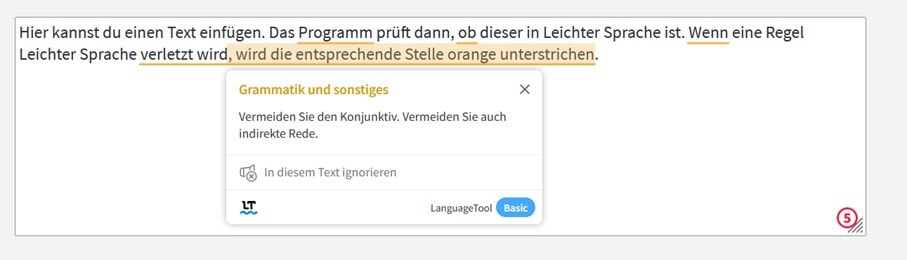

Leichte(re) Sprache kann eine Herausforderung sein. Zudem sind Übersetzungen meist recht zeitaufwändig. Zum Glück gibt es zahlreiche Hilfsmittel. Dabei den Überblick zu bewahren ist allerdings nicht leicht. In diesem Artikel lernst du die wichtigsten Mittel kennen, die dir dabei helfen, noch schneller und leichter Inhalte in Leichter Sprache zu erstellen. Welche Wörterbücher für Leichte Sprache gibt es? Online gibt es einige kostenlose Wörterbücher, in denen unterschiedlichste Begriffe in Leichter Sprache erklärt werden. Hier ein Beispiel aus dem Wörterbuch Hurraki. Darin wird der Begriff «Nachruf» wie folgt erklärt: Nachruf Hurraki ist eine der bekanntesten und grössten Wörterbücher für Leichte Sprache. Da die Plattform analog Wikipedia funktioniert und jede*r Einträge machen kann, ist die Qualität der Erklärungen allerdings sehr unterschiedlich. Daneben gibt es einige weitere Wörterbücher, darunter: Welche online Prüftools für Leichte Sprache gibt es?Geschriebene Texte in Leichter Sprache können online auf ihre Regelkonformität überprüft werden. Dazu gibst du deinen Text auf der entsprechenden Webseite in ein Feld ein und der im Programm gespeicherte Algorithmus prüft, ob und welche Regeln Leichter Sprache verletzt wurden. So sieht das zum Beispiel auf LanguageTool aus: Weitere online Prüftools sind: Was ist die Wissensdatenbank Leichte Sprache?Die Wissensdatenbank Leichte Sprache ist eine online Plattform, die alle möglichen Hilfsmittel zum Umsetzen von Leichter Sprache bietet. Auf der Plattform findest du Checklisten und Merkblätter sowie Vorlagen, um selbst Texte in Leichter(er) Sprache zu erstellen. Weil dafür nicht immer genügend Zeit bleibt, bietet die Plattform auch fertige Muster und Textbausteine zum Anpassen. Dabei ist sie speziell ausgelegt auf die Bedürfnisse von sozialen Institutionen in der Schweiz und bietet beispielsweise Bewohnerprotokolle, Personalreglemente, Einladungskarten oder Verträge in Leichter Sprache. Darüber hinaus findest du auf der Plattform Informationsmaterial, wie beispielsweise Broschüren zum Thema Ernährung, Aufklärung oder Politik in Leichter Sprache. Die sorgfältig zusammengestellten Links führen dich zu den aktuell wichtigsten Informationsseiten in Leichter Sprache.

Zu Gast in der Podcast-Reihe "Education Minds - Didaktische Reduktion» bei Yvo Wüest hat Sonja Gross über das Thema «Leichte Sprache» gesprochen. Warum ist es wichtig, dass wir uns in der Gesellschaft damit auseinandersetzen? Was unterscheidet Leichte Sprache von einfacher Sprache? Wer braucht Leichte Sprache, wer einfache Sprache? Welches sind die zentralen Regeln? Ausserdem erzählt Sonja Gross wie sie mit kritischen Rückmeldungen umgeht, welche Erfahrungen sie besonders berührt und welche Menschen sie am meisten inspiriert haben, sich in dieses Thema zu vertiefen. Yvo Wüst schreibt: «In unserem Gespräch wird mir schnell klar: Mehr "Leichte Sprache" hat viele Vorteile. Nicht nur für die Betroffenen, die vielleicht eine Einschränkung haben und so der Kommunikation bei Behörden, im Krankenhaus oder bei einer Weiterbildung leichter folgen können. Auch Unternehmen, Geschäftsleute oder Fachpersonen profitieren von den Prinzipien Leichter Sprache, zum Beispiel indem sie sie für eine sympathische und moderne Art der Kommunikation nutzen. Ausserdem kann zum Beispiel eine größere Zielgruppe für ein Bildungsangebot angesprochen werden, Therapieanweisungen werden besser verstanden oder Gesundheitskosten eingespart. Darüber hinaus kann Leichte(re) Sprache zu einer besseren Reputation einer Organisation führen.

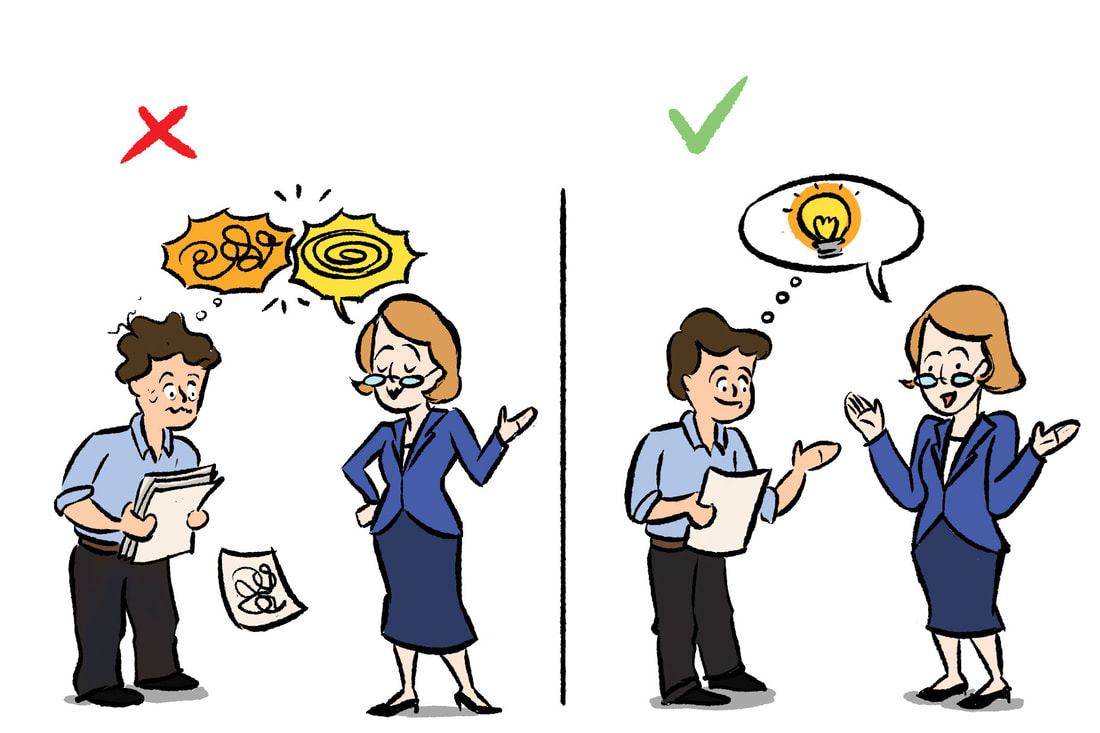

Sonja Gross hat mit „Leichte Sprache“ ein Buch geschrieben, das die Grundlagen für eine barrierefreie Kommunikation vorstellt und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bietet zum Schreiben in Leichter Sprache. Wir haben mit der Autorin über die Prinzipien und Vorteile von Leichter Sprache gesprochen. Was genau ist eigentlich „Leichte Sprache“, können Sie uns ein Beispiel geben? Leichte Sprache, das ist eine besonders einfach verständliche Sprache. Es handelt sich also um eine Variante der deutschen Sprache. Ursprünglich entwickelt wurde Leichte Sprache von und für Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung. Allerdings profitieren auch viele weitere Zielgruppen von Informationen, die einfach verständlich sind. Leichte Sprache erkennt man vor allem an den kurzen und einfachen Sätzen. Die Faustregel ist, dass ein Satz immer nur eine Informationen halten sollte und möglichst keine Kommas enthalten sollte. Darüber hinaus werden zum Beispiel Fremdwörter vermieden. Nebst Regeln auf Satz- und Wortebene gibt es in der Leichten Sprache aber auch Regeln für das Layout und die Gestaltung. Auch diese werden so angepasst, dass der Text für möglichst viele Menschen gut verständlich, also barrierefrei, ist. Bei der Übersetzung eines Arbeitsvertrages bin ich zum Beispiel auf den folgenden Satz gestoßen: „Bei wieder vollständiger Arbeitsfähigkeit im Rahmen Ihres geschützten Arbeitsplatzes und der damit verbundenen Wiederaufnahme der Arbeit haben Sie Anspruch auf Lohnzahlung gemäß den vertraglichen Vereinbarungen und im Umfang der Arbeitsfähigkeit“ Diesen würde man dann zum Beispiel so umformulieren: „Wenn Sie wieder arbeiten können, dann kommen Sie zurück an Ihren geschützten Arbeits-Platz. Wenn Sie wieder arbeiten, dann bekommen Sie auch wieder Lohn.“ Häufig wird auch mit Fragestellungen gearbeitet. Zum Beispiel: „Sie können wieder arbeiten? Dann kommen Sie zurück an Ihren geschützten Arbeits-Platz Sie arbeiten wieder? Dann bekommen Sie auch wieder Lohn.“ Dabei sollte man die Zielgruppe immer im Blick behalten. Denn nicht für jede Zielgruppe braucht es Leichte Sprache. Manchmal reicht auch eine leichtere Sprache. Deshalb werden im Buch beide Sprachniveaus näher beleuchtet. Gerade erst hat die IGLU-Studie gezeigt, dass jede*r 4. Grundschüler*in nicht den Mindeststandard in Lesekompetenz erreicht. Vermutlich wird nur ein Teil dieser Kinder dies aufholen können. Werden immer mehr Menschen auf Leichtere Sprache angewiesen sein? Nein, davon ist nicht zwingend auszugehen. Laut aktuellen Studien und den Aussagen von Sprachwissenschaftler*innen ist es nicht unbedingt das Leseniveau der Menschen, das sinkt, sondern die Sprache, die komplexer wird. Ausserdem ist es ja nicht neu, dass viele Bürger*innen die Informationen von Ämtern, Behörden oder Verträge nur schlecht verstehen. Im Gegenteil: Früher war dies, so vermute ich, noch viel häufiger der Fall. Heute ist man diesbezüglich einfach sensibilisierter, die Kommunikation auf Augenhöhe, Selbstbestimmung und Teilhabe haben an Bedeutung gewonnen. Nichtsdestotrotz ist es ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung, der auf Leichte oder auf einfache Sprache angewiesen ist. Wie hoch ist denn dieser Anteil? Wir können, laut den aktuellen Studien, wie PISA oder der OECD-Studie, davon ausgehen, dass etwa 20 Prozent der Bevölkerung über höchstens rudimentäre Kompetenzen im Lesen verfügt. Um diese Personen zu erreichen, braucht es Leichte Sprache. Ausserdem hat sich in diesen Studien gezeigt, dass es etwa der Hälfte der Bevölkerung auch bei mehrmaligem Lesen nicht gelingt, Informationen in einem dichteren und längeren Text, dessen Aufbau nicht unbedingt offensichtlich ist, zu finden und zu verstehen. Zum Beispiel Behördentexte werden deshalb von einem grossen Teil nicht verstanden. Aber auch Verträge sind für viele Menschen schwer verständlich. Welche Rolle spielt Leichte, Einfache oder Leichtere Sprache beim Streben nach Barrierefreiheit? Beim Thema Barrierefreiheit denken viele zuerst einmal an Treppen und Rollstuhlgängigkeit. Barrieren, welche die Teilhabe verhindern, gibt es jedoch auch viele in der Kommunikation. Eine Barriere, die den Zugang zu einer schriftliche Information verhindert, kann auch eine zu kleine Schrittgröße sein oder der Gebrauch von Fremdwörtern. Leichte Sprache allein sichert also noch keine barrierefreie Kommunikation. Jedoch ist sie ein wichtiges Puzzleteil für barrierefreie Kommunikation, zum Beispiel nebst dem Einsatz von barrierefreien (PDF-)Dateien, die unabhängig von der jeweiligen Technik vorlesbar und zugänglich sind. Ausserdem kann Leichte Sprache auch in der mündlichen Kommunikation eingesetzt werden und dort beim Abbau von Barrieren helfen. Wie kompliziert ist Leichte Sprache? D.h., kann man sich Leichte Sprache z.B. selbst beibringen?Leichte Sprache ist, anders als beim Lesen, beim Erarbeiten nicht leicht. Das sagen zumindest 95% meiner Kursteilnehmenden. Sie können es sich ein bisschen so vorstellen, als würde man eine Fremdsprache lernen – zu Beginn ist die Anwendung der Regeln recht mechanisch und es braucht viel Zeit, um auch kurze Texte oder wenige Informationen in Leichter Sprache zu formulieren. Es braucht also einiges an Zeit und Übung, um Leichte Sprache zu lernen. Wer jedoch dies sowie ein gewisses Sprachgefühl und genügend Disziplin mitbringt, kann sich Leichte Sprache, wie jede andere Sprache auch, mit der passenden Literatur selbst beibringen. Wie sind Sie selbst zum Bereich Leichte Sprache gekommen und was begeistert Sie daran besonders? Was mich besonders begeistert an Leichter Sprache und auch motiviert, sie noch bekannter zu machen, sind die Erfahrungen und Erlebnisse, die ich mit Menschen mit einer Leseschwäche gemacht habe. Nicht wenige Personen, mit denen ich gearbeitet habe, haben nicht einmal selbst die Post geöffnet, weil sie davon ausgingen: Ich verstehe sowieso nichts. Das ist viel zu mühsam und zu anstrengend. Einige wollten auch nicht in der Prüfgruppe mitmachen, in der Texte in Leichter Sprache auf ihre Verständlichkeit geprüft werden, weil sie Angst hatten, dass sie zu schlecht lesen können. Wir haben uns in der Prüfgruppe alle zwei Wochen getroffen und gemeinsam Texte zu verschiedensten Themen in Leichter Sprache gelesen und geprüft. Und schon nach kurzer Zeit haben die meisten Teilnehmenden große Freude am Lesen entdeckt, sie haben wieder mehr Selbstvertrauen gewonnen und sich plötzlich auch für Themen interessiert, die für sie vorher „zu kompliziert und anstrengend“ waren. Zum Beispiel haben sie sich mit Informationen in Leichter Sprache mit großer Motivation über das Thema Corona und Impfen informiert, um selbst entscheiden zu können, was sie möchten. Ich bin überzeugt davon, dass Leichte(re) Sprache ein zentrales Mittel ist für mehr Teilhabe und Chancengleichheit. Herzlichen Dank für das Gespräch! Quelle: Mit Leichter Sprache zu mehr Teilhabe | Hogrefe Was ist Leichte(re) Sprache? Wie genau schreibt und spricht man leicht oder leichter? Dieses Buch gibt Antworten. Leichte Sprache ist eine besonders einfache Sprache mit kurzen Sätzen, alltagsnahen Wörtern, prägnanten Aussagen und verständlicher Darstellung. Studien zeigen, dass ca. ein Drittel der Erwachsenen im Alltag Mühe hat, schriftliche Informationen von Firmen, Behörden oder Medien zu verstehen. Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat Probleme, den Erklärungen von medizinischen und therapeutischen Fachpersonen zu folgen. Durch Leichte(re) Sprache werden gesundheitsrelevante Informationen besser verstanden und damit die Beziehungsqualität, die Patientensicherheit sowie der Therapieerfolg erhöht. Aber auch in anderen Bereichen wird Leichte(re) Sprache mit Erfolg eingesetzt, um mehr Menschen zu erreichen, Missverständnisse zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Von Leichter(er) Sprache profitieren deshalb neben medizinischen und betreuerischen Fachpersonen auch Lehrpersonen, Eltern, Führungspersonen, Politikerinnen und Politiker, Behördenmitarbeitende, Angehörige von Demenzbetroffenen und viele weitere Berufsgruppen mit Kundenkontakt. Dieses Buch gibt einen Überblick über alles Wissenswerte über Leichte(re) Sprache: die Grundlagen, den Hintergrund sowie die Wirkweise. Außerdem erfahren die Leserinnen und Leser mehr über die bestehenden Regelwerke und lernen, wie sie die Regeln optimal für sich und ihre Ziele einsetzen können. Die Theorie wird mit kurzweiligen Beispielen vermittelt und die enthaltenen Übungen, Tipps und Checklisten bieten Unterstützung bei der eigenen Umsetzung.

Hunde und Katzen sind immer häufiger anzutreffen in Einrichtungen, Schulen und bei Therapien. Doch weshalb genau? Was wird unter tiergestützter Pädagogik, Therapie und Aktivierung verstanden und was bewirkt sie? Diese Fragen werden im Folgenden beantwortet. Ausserdem wird näher auf den Therapie- bzw. Begleithund eingegangen. Was ist tiergestützte Pädagogik, tiergestützte Therapie und tiergestützte Aktivierung? Tiergestützte Pädagogik ist ein Ansatz der Pädagogik, bei dem Tiere in den Lernprozess integriert werden. Hierbei wird von speziell qualifiziertem Fachpersonal eine zielgerichtete, geplante und strukturierte Interaktion zwischen den Kindern oder Jugendlichen und den Tieren durchgeführt. Sind die Klient*innen erwachsen, wird anstatt von tiergestützter Pädagogik von tiergestützter Therapie oder Aktivierung gesprochen. Als Überbegriff wird in diesem Artikel der Begriff „tiergestützte Interventionen“ verwendet. Für tiergestützte Interventionen können unterschiedlichste Tiere eingesetzt werden. Zurzeit werden nebst Hunden am häufigsten Pferde, Katzen, Kaninchen oder Meerschweinchen eingesetzt. Empirische Studien haben gezeigt, dass die tiergestützte Intervention ein vielversprechender Ansatz ist, um Lernprozesse zu unterstützen. Welche Wirkung haben Tiere auf den Menschen? Mensch und Tier gehören entwicklungsgeschichtlich zusammen. Die Beziehung zu Tieren wirkt sich positiv auf das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen aus und hat einen starken positiven sozialen Effekt. In zahlreichen Studien konnten die vielfältigen positiven Wirkungen von Tieren auf den Menschen nachgewiesen werden. So kann das Streicheln von Hunden oder das Striegeln von Pferden eine physiologische und emotionale Wirkung haben, indem es den Blutdruck und die Herzfrequenz positiv beeinflusst und die Ausschüttung verschiedener Glückshormone anregt, was zu mehr innerer Ruhe und einer positiveren Emotionalität führt. Ein Tier kann depressive Stimmungen aufheben, indem es mit seiner Spontanität und Freude die Lebenslust vom Menschen positiv beeinflusst. Aus den emotionellen Lerntheorien ist bekannt, dass eine positive Emotionalität eine wichtige Grundvoraussetzung für gelingendes Lernen und Aufnahmebereitschaft darstellt. Aber auch motorische Fähigkeiten können durch den Einsatz von Tieren gefördert werden – so haben beispielsweise Personen mit motorischen Problemen, die regelmäßig mit Pferden arbeiteten, eine deutliche Verbesserung ihrer motorischen Fähigkeiten festgestellt. Der Umgang und Einbezug von Tieren haben aber auch eine soziale Wirkung. Tiere fördern den sozialen Zusammenhalt unter anderem damit, dass sie Gesprächsstoff und ein gemeinsames Interesse liefern. Ausserdem ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Anwesenheit von Tieren die Harmonie bei zwischenmenschlichen Problemen erhöht und Tiere zum Beispiel in Schulklassen zur Förderung von Rücksichtnahme, Kompromissbereitschaft und Hilfsbereitschaft beitragen. Darüber hinaus kann der Umgang mit Tieren auch eine mentale und psychologische Wirkung entfalten. Eine positive Beziehung zwischen Mensch und Tier kann das Selbstwertgefühl sowie die Selbstwirksamkeit erhöhen. Spürt die Person, dass sie gebraucht wird und Verantwortung übernehmen muss, werden neue Kompetenzerfahrungen ermöglicht. Tiere haben also nicht nur eine positive Wirkung auf den Körper, die Psyche und den Geist, sondern auch auf das soziale Miteinander. Wie werden zum Beispiel Therapie-, Schulbegleit- oder Besuchshunde eingesetzt? Therapie-, Schulbegleit- oder Besuchshunde können in den unterschiedlichsten Kontexten eingesetzt werden – sowohl in Schulen als auch in Behinderteninstitutionen, in Pflegeheimen oder Kliniken. Die Hunde beispielsweise können bei der Integration von Kindern mit Autismus helfen oder Senior*innen dabei unterstützen, ihre Mobilität und Selbstständigkeit zu erhalten. Hunde als pädagogische oder therapeutische Begleiter wirken ausserdem häufig als Türöffner, sie erleichtern die Kontaktaufnahme und beschleunigen die Bildung einer Vertrauensbasis. Damit tragen die Tiere wesentlich zum Beziehungsaufbau sowie zu einem positiven Gruppenklima und zum Wohlbefinden der Klient*innen oder Patient*innen bei. Je nachdem für welche Aufgaben sie eingesetzt und durch wen sie begleitet werden, nennt man diese Therapie-, Schulbegleit- oder Besuchshunde. Auch wenn es hilfreich wäre, so gibt es für diese derzeit noch keine einheitliche Definition oder Ausbildung. Wo sind die Grenzen und was muss bedacht werden? Die Vorteile von tiergestützten Interventionen liegen also klar auf der Hand und es gibt immer mehr Einrichtungen, die Tiere, insbesondere Hunde, mit grossem Erfolg einsetzen. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass diese Form der Intervention keine Wunderwaffe ist und sie auch ihre Grenzen hat. So ist es beispielsweise wichtig, dass die Tiere gut ausgebildet und bei guter Gesundheit sind und professionell begleitet werden. Auch muss man bedenken, dass nicht jede Person auf Tiere gleich positiv reagieren wird – so können beispielsweise Personen mit einer Tierhaarallergie oder anderen Allergien nur begrenzt an solchen Programmen teilnehmen. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Tiere, insbesondere Hunde, und ihre Begleitperson eine entsprechende Ausbildung absolviert haben. Deswegen sollte die Einrichtung in einem „Konzept hundegestützte Pädagogik“ die Bedingungen des Tiereinsatzes wie Voraussetzungen, Dauer, Hygiene, finanzielle Fragen, Einsatzzeiten und Versicherungen genau klären und regelmässig prüfen. Überlegen Sie in Ihrer Einrichtung tiergestützte Interventionen einzusetzen? Oder möchten Sie den Einsatz der Tiere in Ihrer Einrichtung professionalisieren? Dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

|

Sonja Gross Master of Arts in Erziehungswissenschaft

Sie brauchen ein neues Institutionskonzept, Begleitkonzept oder möchten Ihre Angebotsbeschreibungen und Arbeitsanweisungen überarbeiten?

Oder Informationen in Leichter(er) Sprache? Holen Sie sich massgeschneiderte, professionelle Unterstützung und entspannen Sie! DO 26.9.2024:

Infoveranstaltung Leichte Sprache: Wissensdatenbank und E-Learnings 12:00 - 12:30 Uhr online Bleib auf dem Laufendem mit dem Newsletter:

Themen

Alle

Archiv

Juli 2024

|

|

Netzwerkpartnerin von

|

RSS-Feed

RSS-Feed